リアルタイム三目並べ×デッキ構築ローグライト!?慌ただしすぎる戦闘が異彩を放つ意欲作『バスラク王国:辺境の戦い』

げっ歯類の住民が暮らす「バスラク王国」。この国は隣国「プタク王国」との間で、食料を巡る熾烈な争いを長年にわたって繰り返している。特に食糧不足が深刻化する冬は、国の存亡をかけた激戦に発展しがちだった。

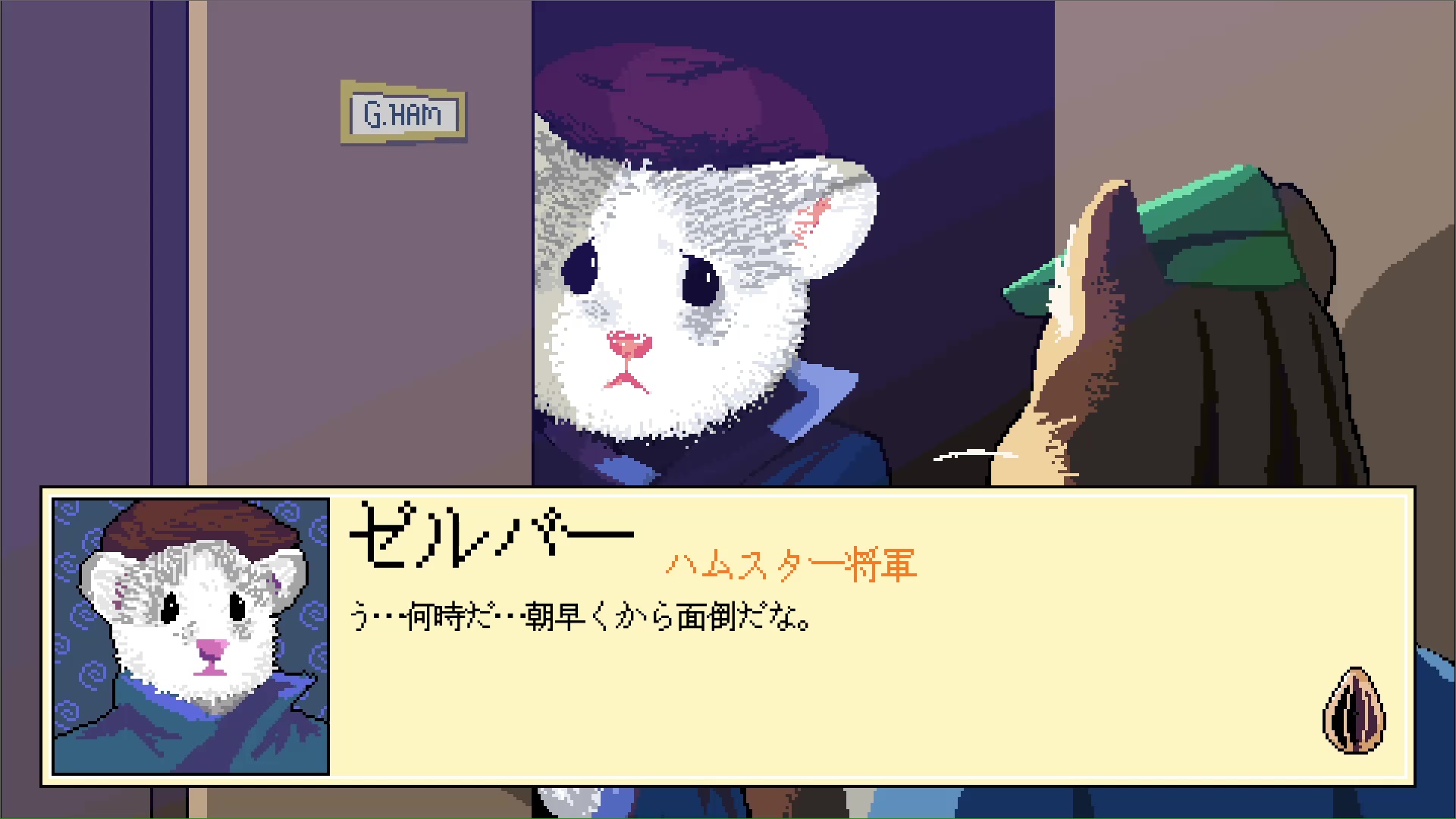

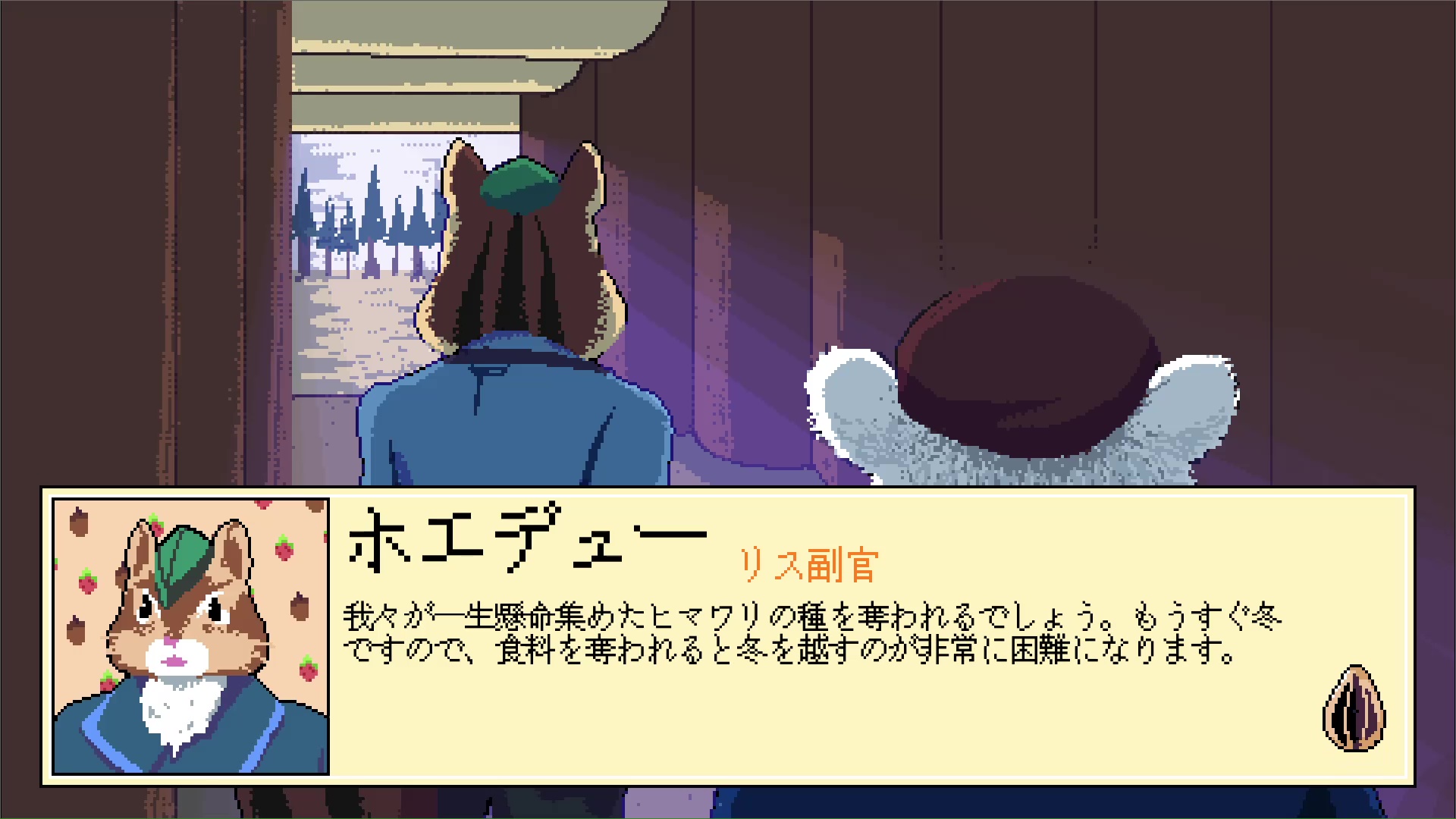

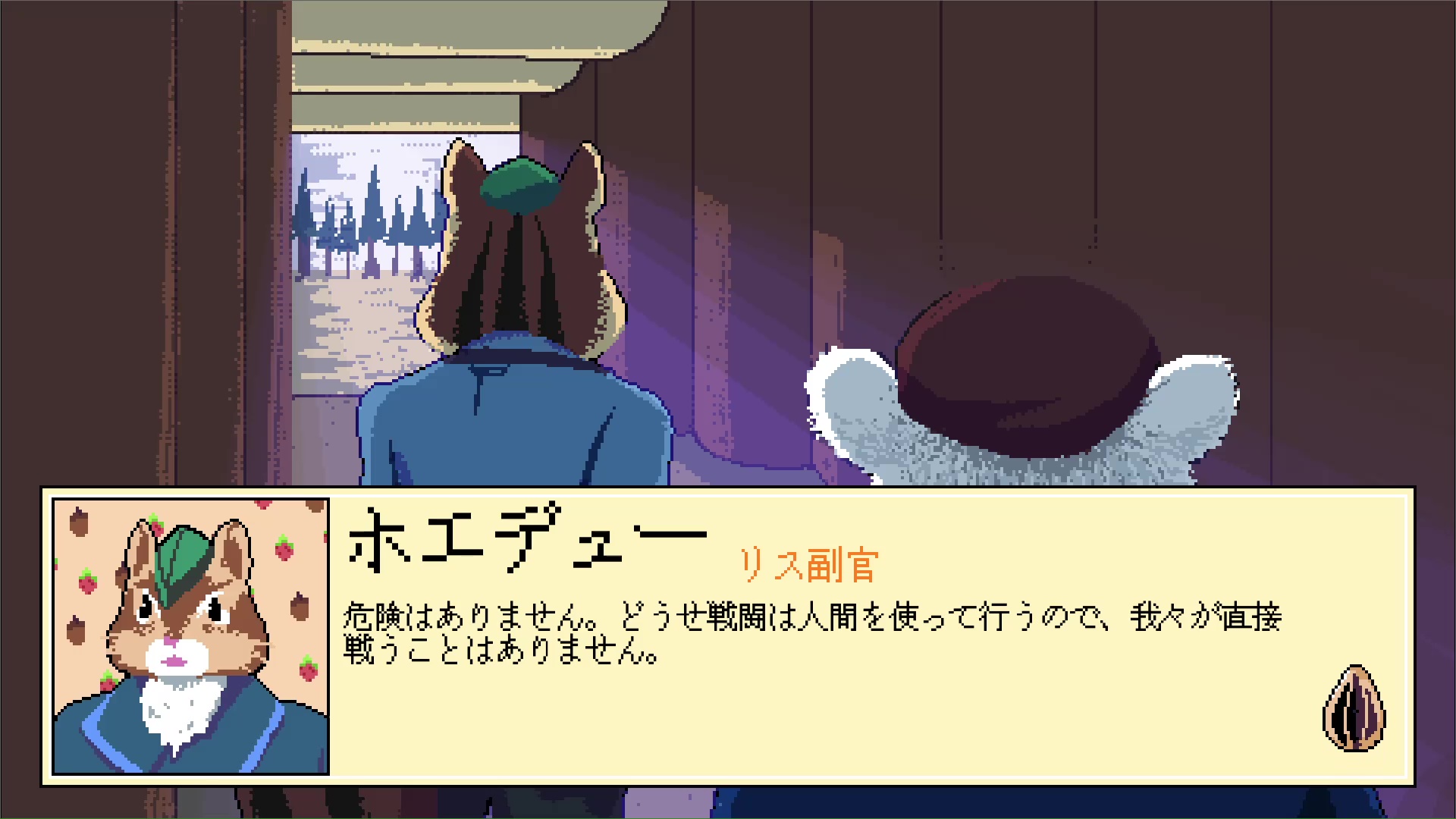

ハムスターの将軍「ゼルバー」はある日、王国の中央から辺境へと左遷されてしまう。辺境というのは、プタク王国との戦闘が日々繰り広げられる最前線である。そんな戦闘のことも忘れて、ゼルバーは静かに毛づくろいするつもりだったのだが、リスの副官「ホエデュー」により、戦いに参加することになってしまう。

果たしてゼルバーは、王国の貴重な食糧である「ヒマワリの種」を守りきれるのだろうか。

勝敗の行方は、戦場で指揮する人間の兵士たちをいかにコキ使うかにかかっている。

可愛らしく見せかけて、露骨にブラックな一面も覗かせたオープニングストーリーと共に幕を開ける『バスラク王国:辺境の戦い』は、2025年4月30日よりSteamで販売中のWindows PC向けタイトルだ。念のためだが、本当に本作でハムスターを始めとする動物たちが指揮し、時に捨て駒のように扱うのはモノホンの人間である。

大事なことなので、2回言っておきます。

なお、なぜ人間なのかは知ろうとしても無駄なので諦めましょう。

そもそも、ゲーム中に説明されませんので。

手持ちのカードで人間の兵士を召喚し、陣地確保からの「占領」で攻撃せよ!

若干、不穏な導入になってしまったが、改めて本作『バスラク王国:辺境の戦い』はデッキ構築型ローグライク(ローグライト)となる。プレイヤーは主人公ゼルバーとなり、隣国「プタク王国」の尖兵たちとの1対1の戦いを繰り広げていくというのが主な内容だ。

本編の進行はデッキ構築型ローグライクの定番に準拠している。プタク王国の兵士たちとの1対1の戦いを繰り返し、勝利と共にランダムで手に入るカードでデッキを作り上げつつ、ゴール地点を目指す感じだ。もし、途中で戦闘に敗北すればその時点で本編終了。再び最初からやり直しとなるローグライク定番のペナルティも健在である。

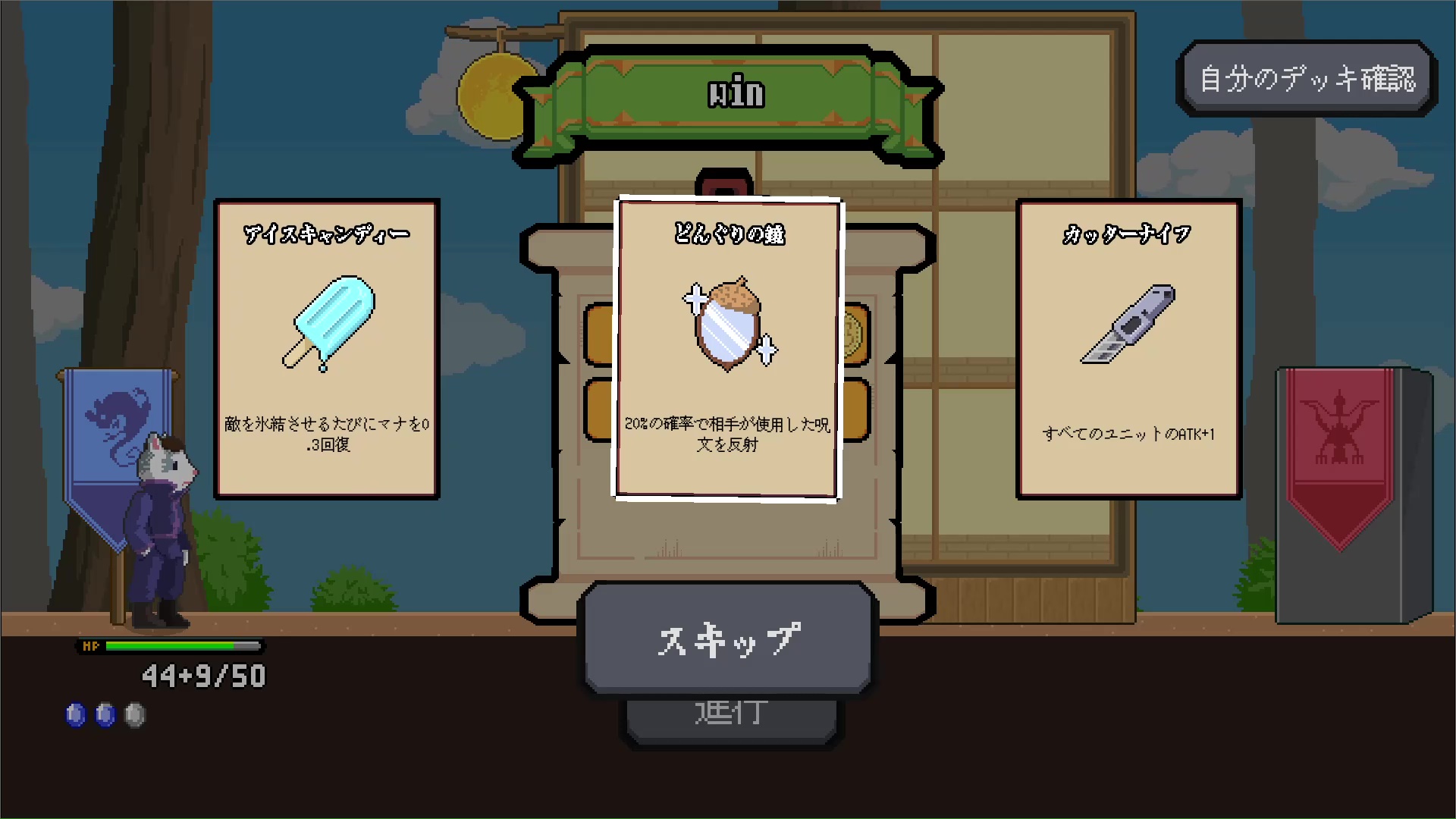

終始、戦いを繰り返すのではなく、途中で行商人に出会ったり、休憩ポイントが発見されるといったイベントも用意。戦闘での勝利やショップでの購入で得られる報酬もカードに限らず、お金と「遺物」なるカードの性能強化およびゼルバーへの特殊効果の付与を図るアイテムもある。この辺の要素の存在も、デッキ構築型ローグライクとしてはお馴染みといったところだ。

若干、異なるのは進むルートを選ぶ分岐要素がなく1本道であること。

そしてもうひとつが、本作最大の特徴でもあるバトルシステムだ。

デッキ構築型ローグライクというジャンル名、カードとデッキの存在から、本作の戦闘はカードゲーム形式であるのが容易にイメージできるかと思われる。

だが、肝心の戦いはカードゲームではない。三目並べである。

3×3のマス目上にリソースこと「マナ」を消費してカードに描かれた人間の兵士ユニットを召喚し、縦横斜めのいずれかの列を自軍ユニットで埋める「占領」を目指すのだ。占領を達成すると、対戦相手への攻撃が発動し、体力を削ることができる。最終的に相手の体力を0にすれば勝利。逆にこちらの体力が0になれば敗北である。

このような「カードゲーム+三目並べ」とも称せるバトルシステムになっている。さらに従来の三目並べと根本的に異なる要素も持つ。ひとつがリアルタイム進行。ターン制ではなく、マス目の配置から占領に至るまで、すべてが同時進行で展開される。

もうひとつがマス目の奪還。相手がユニットを配置したマス目に自軍のユニットを送り込んで「交戦」を発生させ、倒すことができればそのマスを奪うことができるのだ。

交戦はフィールド外側の「交戦ゲージ」(黄色い囲い)が満タンになると自動的に始まり、互いのユニットがそれぞれ設定されたATK(攻撃力)分のダメージを与え合う。それを繰り返してHP(体力)が0になったユニットはマス目から消え、生き残った方がそのマスを支配するようになる。

いわゆる陣取りな戦い方もできるのだ。そんな要素もあるだけに、戦闘中はマス目の情勢を適切に把握し、状況に応じた判断を下していくことが求められる。

また、ユニットは「占領」の発生でも消滅する。しかも、列に配置されたユニットすべてが消え、そこが空きスペースになってしまう。つまり、相手を攻撃すれば自分の陣地が減るのだ。

陣取りの要素があることから、支配したマス目を可能な限り維持し続けることが戦術の要と想像するところだが、本作はそれが不可能。逆にそれを前提にした戦術と、相手に一手出し抜かれる危険を想定した戦略が試されてくるのだ。

これら従来の三目並べとは根本的に異なる要素により、他に類を見ないような緊張感とスピード感を併せ持った戦闘が実現。基礎部分こそデッキ構築型ローグライクなのだが、戦い方はまるで違うという、大変個性的な内容に仕上げられている。

リアルタイム進行と「占領」発生による独自のルールが演出する、慌ただしくも戦略的な展開

魅力は言わずもがな、このリアルタイム三目並べ陣取りバトルである。要素マシマシで強引さもある表現だが、実際そんな感じの戦闘が全編に渡って繰り広げられる。

刻々と変化するフィールド(盤面)の状況を確かめつつ、手札とマナにも目を向けて瞬時の判断を下していく展開たるや、リアルタイムストラテジーやタワーディフェンスに肉薄するほど慌ただしい。そもそも、リアルタイムゆえにゆっくり考えている暇すらない。

デッキ構築型ローグライクのバトルと言えば、多くがターン制で展開されるものゆえ、それに慣れ親しんだプレイヤーなら本作の作りには面食らうことが避けられないだろう。しかし、この混沌とした戦場こそが本作の醍醐味。

特に面白いのが陣取り要素で、いつ相手にマスを奪還されて「占領」が実現してしまうか分からないスリルは、一般的な三目並べでは決して味わえないものがある。そもそも、取り組んでいる最中に集中力が極限レベルにまで高まる時点で、三目並べとしては異様の極みだ。

また、「占領」で配置ユニットがすべて消滅する仕組みも戦略面の面白さを際立たせている。マス目を奪える要素もそうだが、占領したマス目を維持できず、失ってしまう(リセットされる)というのは、陣取りの遊びの観点から見るとイレギュラーもイレギュラーだ。普通は自分の陣地にしたなら、それを相手に奪い返されないように戦う、言い方を変えれば“維持する”ことに注力するものである。

その行いそのものが本作ではできない。これが何を意味するかと言うと、常に出し抜かれる危険が付きまとう。占領発生によってユニットが消えたことで、相手側があらかじめ確保していた2マスと繋がる部分が空いて攻撃を許してしまったり、はたまた複数の列にまたがって占領が発生する状況が出来上がって形勢逆転を決められるなんてことも起こるのだ。

逆にこれはプレイヤー側にも起こり得る話で、やり様次第では思わぬ逆転を決められたりもするのだ。このようなドラマティックな展開を生む仕掛けとして、一連のリセットは効果的に働いており、戦略面に大きな奥行きを与えている。1手先、2手先を読む行動を考える必然性とも言える、高度な戦いを生み出すアイディアとして活かされているのだ。

もし、陣取りの基本に則って占領した列が維持される仕組みだったら、ここまでドラマティックな展開が生まれるバトルは実現しなかっただろう。その意味でもこのリセットの発想は面白く、本作のバトルを唯一無二のものへと高めている。

同時に既存の遊びのルールを少し変えることにより、全く違った駆け引きが生まれる真理も痛感させられる。このような見所を持つだけでも、本作のバトルシステムがいかに体験する価値のあるものなのかは言うまでもないだろう。

リアルタイムなりの慌ただしさがあるため、好みが分かれる部分があるのは否定しないが、それでも新鮮な駆け引きとスリルを存分に味わえるのは確か。「とは言え、いきなり製品版は……」という方に向けた無料の体験版も用意されている。

少しでも気になったなら、そちらを試していただき、面白さを感じたなら製品版へと突撃してみるのがいいだろう。

別に製品版に行かずとも、本作のバトルシステムは大変ユニークなものになっているので、一度でも体験版でそのスリルと面白さを味わってみていただきたいところだ。

やや粗さを感じる部分もあれど、意欲作にして闇の深い作品とも言える一本

バトルシステムに関しては、演出をあえて素っ気なくし、可能な限りテンポ感を高めているのも興味深い。一般的なデジタルカードゲームに比べると、地味すぎるのは否めないが、ほとんど間を挟むことなく戦いが進んでいく慌ただしさは、まさに素っ気なくしたなりの賜物。この思い切った判断には感服である。

とは言え、カットの代償が出てしまっているところも。特にカードの一種で、使う敵ユニットへの直接攻撃などを繰り出す魔法系カード「スペルカード」を使ったか否かが分かりにくいのはさすがに難あり。相手側がスペルカードを使った時が最たる一例で、いつの間にかにやられてマス目を奪われていたみたいなことが起こり得るのは返ってストレスだ。できれば多少なりともエフェクトを入れたり、音を鳴らすなりして分かりやすくしてほしかった。

また、ゲームバランス面でも課題が多々ある。中でもカード取得のメリットが薄い点は、デッキ構築型ローグライクとしてはやや首を傾げてしまう。

本作はカード強化を図る「遺物」の効果の大半が、広範囲のカードを対象としたものであり、全体的にコストの低いカードに対して有利に働きやすいのである。

そのため、コストの高いカードを取得していくと、返って戦略的に行き詰まって形勢逆転されやすくなることも。正直、ここは「遺物」にコストの高いカードに対して恩恵を与えるものを増やすなりしてバランスを取るか、初期のマナ最大値を上昇させる永続強化システムを入れるなりして対策してほしかったところだ。

ほかにゲームモードも用意されているのは本編のみで、日替わりチャレンジやサバイバルみたいな要素もない。難易度こそ2種類用意されていて、違った塩梅で戦いが楽しめるのだが、欲を言えばあとひとつゲームモードが欲しかったところ。バトルシステムのユニークさが際立つ作品なだけに、もう少し遊び方の幅を持たせてほしかった。

一連のような難点を抱えてしまっているのが惜しいが、それでも個性の強い作品である事実に揺らぎはない。ゲーム以外のところになるが、人間が動物たちの食糧を巡る争いの駒として酷使される世界観と設定も闇が滲み出ていて、不思議と印象に残る。

ほのかに黒い側面を持ちつつ、発想のユニークさと戦略面でのスリルを持ったバトルシステムが異彩を放つ本作。少しでもそれに興味を持ったのなら、お試しいただきたい意欲作である。動物たちが熾烈に争う世界で、三目並べをモチーフにした熱い陣取りバトルに身を投じてみよう。そして、彼らの駒である人間たちを徹底的にコキ使ってやるのだ。

なんで人間なのかが気になる?いやいや、気にしない方がいいですよ。もしかしたら、次はあなたがコキ使われることになるかもしれませんよ……?

[基本情報]

タイトル:『バスラク王国: 辺境の戦い』

開発:Vasrak games

クリア時間:30~50分(1周)

対応プラットフォーム:Windows、macOS

価格(税込):490円

◇購入はこちら