「第二話は、子供時代の実話をベースにした話なんです」――『シルバー事件』HD版発売決定記念、作者・須田剛一氏インタビュー

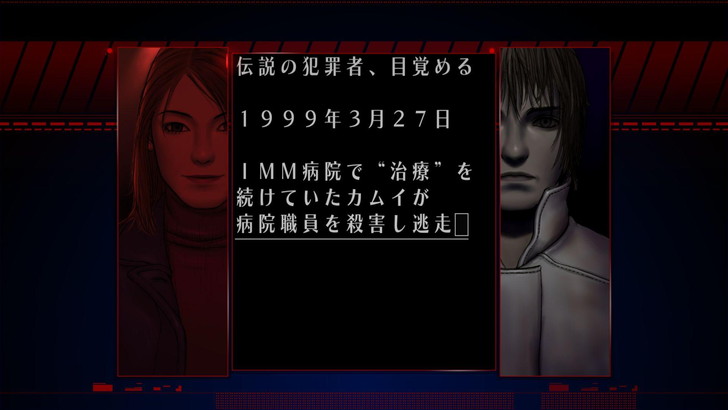

多くのファンを生み出した名作アドベンチャーゲーム『シルバー事件』。今回、そのHDリマスター版が、世界中のインディーゲームを扱うプラットフォーム「PLAYISM」を運営するアクティブゲーミングメディアが移植・HD開発、グラスホッパー・マニファクチュアがその全面監修をし、2016年秋にリリースされる。

2016年7月に実施されたインディーゲームの祭典「BitSummit 4th」にも出展していたプレイアブル版の配信も8月8日に開始された本作。今回のHD版制作を記念して、原作者であるグラスホッパー・マニファクチュア代表取締役・須田剛一氏にお話を伺った。須田氏の「ゲーム制作に対するこだわり」をお話し頂いたインタビューとなっているので、ファンの方も、今回初めて作品を知った方も、ぜひお読み頂きたい。

ゲーム制作における「徹底的なこだわり」

――今回リリースされる『シルバー事件』HDリマスター版で、一番大事にした部分はありますか?

- 須田

- まず大事にしたのは「やりすぎないこと」ですね。かつて名作と呼ばれたゲームがリメイクされる機会は多いと思うんですけど、そこでは開発側も力が入るのか、色々な装飾を全力で足してくれる。しかし、当時のドットキャラがバリバリのCGキャラになっていたりすると「そこをやりすぎても……」という思いを感じることがありました。

なので、今回のリマスター版制作にあたっては「原作からどこを変えて、どこを変えないか」について、一番良い匙加減を見つけながらやっています。プレイステーション時代特有のポリゴン感、ジャギー芸術、粗さゆえの「良さ」……これらを表現するためにバランスを取っています。

――なるほど。原作の雰囲気を大事にしつつ、リメイクを加えているのですね。

- 須田

- リッチに表現しすぎない結果生まれる「粗さ」ゆえに、遊んでいる人のイマジネーションが膨らむこともあると思うんですよね。『シルバー事件』は、そういったイマジネーションによる没入感など、不思議な魅力を持った作品だと自分も思っているので、そこは大事にしています。

原作では、容量の制限上、グラフィックを画像データではなくプログラムで表示させるということを極めたり、1つ1つの表示物や細かいUIにも意味を込めていました。

――UIという部分だと、メッセージが表示されるときにカタカタと鳴る「キーボードのタイピング音」の演出も心地よいと感じました。

- 須田

- タイピング音だと、たとえば「許して」という3文字がありますよね。この文字列のタイピング音は、単純に3文字分ではなく、現実にタイピングをして漢字変換をする場合に打ち込む「ゆるして」という4文字分を発しています。これは発音を追及したいゆえなのですが、こういった細かいところにも、徹頭徹尾エネルギーを注いだゲームなんです。HD版の制作にあたっても、これらを忠実に再現してもらうように、1つ1つチェックしています。

実話をベースにしたゲームシナリオ

――今回、『シルバー事件』HD版の制作監修をしている中で、一番印象に残っている部分はありますか?

- 須田

- 今のところ(※7月10日時点)出来上がっている物語は、まだ序章である「decoyman」のみです。今後どんどん仕上がってくるという状況なので、これから自分も楽しみにしたいところですね。物語でいうと、第三話の「parade」は本筋から少し離れつつ、他のシナリオとは別の空気感になっています。このシナリオはプレイヤーの人気も高いので、そこがどうなるのかは楽しみではありますね。

――プレイヤーの方に話を聞いていると、二話の「spectrum」も印象的という話を聞きます。これは死んだ少年の幽霊が現れるという不思議な物語ではあるのですが、どこか実話に近い独特の空気感がありました。

- 須田

- ああ、「spectrum」ですね。これは今まで話してないかもしれませんが、あれは自分が子供だった頃の実話をベースにした話なんですよ。

――なんと、実話ベースのシナリオだったんですね!

- 須田

- あの物語に出てくる少年たちは、自分の居たマンションの隣に住んでいた子が元ネタになっています。だからあの物語のキーパーソンとなる少年も、自分の名前「剛一」をもじった「コウイチ」にしたんです、あれは自分なんですよ(笑)登場する他の子たちも、クラスメイトたちの名前を参考にしていますね。

「人生に影響を与える」ようなゲームを作ること

――現在、ゲームデザイナーとして活躍されていらっしゃいますが、「小説」や「音楽」など様々な創作のジャンルがある中で、「ゲーム」を選んだ理由はありますか?

- 須田

- 「ゲームデザイナーになりたい」という明確な思いは無かったんですよね。当時ヒューマンというゲーム会社を受けていて、本当は選考面接に落ちていたのですが、当時のディレクターが退任するということで入れ替わりで自分が入れることになったんです。偶然というか、運命だと思いますね。

――インディーゲームに関する連載も持たれていますが、最近面白かったインディーゲームがありましたら教えて頂ければと思います

- 須田

- さいきん遊んだインディーゲームだと『Pony Island』が面白かったかな。バグ潰しや裏技を駆使することで、バグったゲームを攻略していく面白い作風です。アートのセンスも非常に良かったですね。インディーゲームは、音楽のバンドと同じように、世界中にチームがいて、面白い作品がいくらでも出てくるのが凄いと感じます。

――新作『LET IT DIE』の制作を含め、今後どういった活動を行っていきたいですか?

- 須田

- とにかくゲームを作り続けたいですね。今回のBitSummitもそうですが、PAXやE3といったゲームイベントにも常にいれるようにゲームを作り続けていきたい。どういった形式のゲームを作りたいかというと、やはり据え置き機にこだわっていきたいです。スマートフォンでの制作は、自分のスタイル的には合わないなと感じているので。プレイヤーのみなさんに感動や、人生に影響を与えるゲームを作るとなると、据え置き機で出したいですね。

――なるほど。「人生に影響を与える」というのはゲーム制作上のテーマなのでしょうか?

- 須田

- テーマというかは、お会いしたプレイヤーの方々にそう言ってもらえる機会がありました。かつての自分がそういった作品が作れたという事実は嬉しいですし、今後も作っていきたいです。『シルバー事件』もあらかじめ決められたゲームジャンルから発想した作品ではないので、これからも新しいゲームを作っていきたいですね。

これまでに数々の名作を作り出してきた須田剛一氏。今回は、ゲームの細部も徹底的に作りこむという氏の制作思想を伺うことができた。現在制作中である『シルバー事件』のリマスター版のほかに、新作である『LET IT DIE』も開発中となっているので、今後の作品もぜひとも楽しみにしたい。